A la recherche du sens ! Quels liens entre la pensée, la conscience et le langage ?

Notre cerveau, véritable machine à créer du sens (grâce au tri et à l’organisation cohérente de nos perceptions), permet l’émergence de la « conscience ». C’est elle qui nous donne une connaissance immédiate à la fois de notre existence et du monde extérieur. C’est les relations entre la conscience et le « sens des choses » que j’ai choisi d’explorer dans cet article.

L’émergence du sens est-elle tributaire de nos seules capacités langagières ? La pensée doit-elle être réduite à ses manifestations conscientes ?

Existe-t-il une pensée inconsciente ? Quels rôles jouent la conscience et l’inconscient dans l’émergence du sens ? L’inconscient, s’il existe, peut-il être objectivé par l’imagerie cérébrale ? Quelques travaux de chercheurs viendront éclairer ces questionnements.

J’en suis finalement arrivée à décrire l’émergence du sens de plusieurs points de vue :

– celui de sa manifestation antérieure au langage : la « pensée perceptive », acte attentionnel créateur d’unités de sens (Merleau-Ponty)

– celui de l’élaboration dynamique des concepts au niveau sémantique : le processus de l’analogie (Pierce)

– celui de notre histoire personnelle : la conscience vécue sous forme de narration (Freud redécouvert par Naccache)

– enfin, celui de ses manifestations cérébrales : la mise au jour de représentations conscientes et inconscientes (Naccache, Dehaene)

La pensée perceptive : l’émergence du sens avant le langage

« La perception n’est pas un acte d’entendement. »

Selon Merleau-Ponty, la conscience serait d’abord créée par la pensée perceptive (qui n’a pas de lien avec le langage), celle-ci donnant naissance à la pensée objective (pouvant être formulée par le langage). La pensée perceptive, pré-logique (sans langage) est le fruit d’un acte attentionnel.

Il ne faut pas confondre cette dernière avec l’intentionnalité : acte attentionnel à l’état naissant, c’est une « intention vide encore, mais déjà déterminée ». Elle permet de diriger les actes attentionnels. C’est un peu le « mou » de la pensée, ce qui lui permet d’avoir de l’espace pour se mouvoir, « se transformer » tout en gardant « son unité ». L’intentionnalité est à la fois le promeneur et le chemin qu’il désire éclairer, alors que l’attention est la lumière de la torche qui éclaire une partie du chemin au fur et à mesure.

Pour notre philosophe préféré, percevoir ce qui nous entoure, c’est déjà penser. Et percevoir, c’est synonyme de « faire attention à quelque chose ». Or, ce qui est étonnant, c’est qu’il y ait quelque chose qui se manifeste à notre conscience ! D’où vient ce « quelque chose », cette unité extraite des multiples informations que nous recevons de notre environnement ? En fait, ce « quelque chose » serait créé spontanément dans notre cerveau : c’est l’acte attentionnel. Le cerveau, en percevant, joue un rôle d’organisateur du réel et lui donne un sens, il crée des « choses » sans que nous le formalisions objectivement par le langage. « Percevoir, c’est saisir un sens immanent au sensible avant tout jugement ». L’acte d’attention est d’emblée créateur dans la mesure où il nous fait passer de l’indéterminé au déterminé (pensée précise, focalisée sur un objet) : Merleau-Ponty définit l’attention comme la « constitution active d’un objet nouveau qui explicite et thématise ce qui n’était offert jusque-là qu’à titre d’horizon indéterminé. »

Cela paraît incroyable : lorsque nous percevons le réel, celui-ci a déjà un sens, avant même que nous l’ayons décidé rationnellement. « L’objet perçu se donne comme tout et comme unité avant que nous en ayons saisi le sens intelligible ». Nous percevons par unités de sens : devant moi se trouvent des objets divers, au loin j’entends des bruits différents… L’activité perceptive est une activité consciente dans le sens où elle est organisatrice: elle crée du sens et elle nous permet de connaître le monde qui nous entoure comme quelque chose de différent de notre propre corps.

A l’inverse, chez les personnes autistes, la perception ne constitue pas d’emblée un sens organisé. Ces personnes racontent qu’elles perçoivent le monde environnant comme une somme de stimuli multiples non organisés entre eux, leur occasionnant la sensation d’être agressés de toute part. C’est le chaos perceptif. Ce trouble ressemble fortement à un dysfonctionnement de ce système perceptif prérationnel décrit par Merleau-Ponty où les « mouvements du corps propre (…) forment avec les phénomènes extérieurs un système ».

Merleau-Ponty nous apprend ici qu’ il y a conscience dès lors qu’il y a perception, organisation, choix parmi les stimuli qui nous sollicitent, c’est-à-dire acte attentionnel, qui a lieu avant l’acte d’ « entendement » associé au langage.

L’analogie : au cœur de la pensée

Quels outils avons-nous pour naviguer dans l’étendue de notre pensée? Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander, dans leur ouvrage L’analogie, au cœur de la pensée (2013) ont mis l’accent sur un procédé qui serait au cœur du fonctionnement de la pensée : l’analogie.

Quels outils avons-nous pour naviguer dans l’étendue de notre pensée? Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander, dans leur ouvrage L’analogie, au cœur de la pensée (2013) ont mis l’accent sur un procédé qui serait au cœur du fonctionnement de la pensée : l’analogie.

L’analogie fait partie des méthodes de raisonnement logique, mais elle est en général considérée comme moins rigoureuse que la déduction (le summum du raisonnement logico-mathématique) et l’induction. L’analogie consiste à comparer quelque chose de nouveau avec quelque chose que l’on connaissait déjà, afin de mieux comprendre le phénomène nouveau qui se présente à nous. Elle est très utilisée dans l’enseignement. Grâce à ce procédé, on peut comprendre une notion abstraite à l’aide d’une image concrète. Elle se rapproche de la métaphore.

Exemple d’analogie: Hurler et murmurer, c’est comme le jour et la nuit.

L’analogie suppose que certains concepts soient déjà présents. Pour comparer deux choses, il faut d’abord connaître l’une d’entre elles ! Tous les concepts que nous possédons en tant qu’adulte ne sont pas d’emblée présents à la naissance : le nouveau-né va les créer en organisant le monde qui l’entoure au fur et à mesure de ses perceptions. Lorsqu’un stock suffisamment stable de concepts sera disponible, la pensée va pouvoir se mettre en mouvement. En aucun cas les concepts ne sont des boîtes figées à tout jamais : la nouveauté qu’apportent Hofstadter et Sander est de redéfinir la notion même de concepts et donc de classification : les catégories sémantiques sont avant tout le reflet de ce que l’ont vit. Celles-ci sont à la fois stables et en perpétuel mouvement : elles sont susceptibles d’évoluer en permanence en fonction de nos expériences.

Les auteurs donnent l’exemple du mot « maman » qui ne peut que désigner leur propre mère chez les petits enfants. Après avoir vu d’autres enfants avec leur mère, ils pourront accepter que le mot « maman » est un terme qui peut désigner les autres mères. C’est bien plus tard que les enfants pourront aussi envisager le mot « maman » comme étant universel, après avoir pris conscience que les adultes eux aussi avaient des mamans… Le processus de l’analogie révèle que les concepts sont des constructions très subjectives. Bien sûr, nous pouvons communiquer parce qu’on se réfère toujours à un noyau dur contenu dans chaque concept (on sait tous à peu près ce qu’est un vêtement, ou une chaise), mais dès que l’on creuse un peu, on se rend compte que nous ne faisons pas tous entrer les objets qui nous entourent dans les mêmes catégories. Beaucoup de gens dire que la ceinture est un vêtement, alors que d’autres, outrés, affirmeront qu’il n’en est rien ! Toute la vie, nous modifions insensiblement les concepts que nous avons fait nôtres dès notre plus jeune âge.

Finalement, quand on pense par analogie, on utilise d’abord des « briques » de sens issues de la pensée perceptive. Ce mode de pensée prélangagier (voir plus haut) permet déjà de nous faire distinguer des objets, des impressions, des odeurs… en organisant un tri parmi les stimuli qui parviennent à nos sens. A partir de ces « protoconcepts », l’enfant créera progressivement des concepts plus élaborés et davantage généralisés. A l’âge adulte, on continuerait de penser par analogie : on comparerait sans cesse les informations nouvelles qui nous parviennent avec celles qu’on a déjà intégrées. L’analogie fait interagir les concepts et les modifie avec le temps : grâce à elle, les outils de notre pensée sont sans cesse renouvelés.

De la pensée perceptive à la pensée objective : l’évolution de l’analogie

Et si le développement de la pensée passait par différentes formes d’analogie, de la plus « indéterminée » à la plus « déterminée » ?

Nous avons vu que chez les bébés, les concepts n’étaient pas encore formés. Ceux-ci seraient probablement créés par une opération mentale qui prendrait la forme d’une analogie : l’abduction. C’est le mode de raisonnement qu’on adopte lorsqu’on a très peu d’éléments sur un phénomène dont on veut trouver la cause. Selon Lionel Naccache, l’abduction est une « inférence qui mène à une hypothèse plausible ». Il est « probable » que ceci fasse partie de la famille de « cela ». En ayant recours à l’abduction, le jeune enfant, confronté à des stimuli multiples, variables et changeants, aurait tendance spontanément à mettre en relation des choses qui semblent pour un adulte éloignées les unes des autres. C’est comme cela qu’il élaborerait ses premières hypothèses face aux énigmes du monde qui l’entoure.

Exemple : Cette chose qui vole a des ailes. Or tous les pigeons ont des ailes. Cette chose qui vole est donc un pigeon.

Cette analogie par abduction permet de construire les premières classifications : ici on aboutit à faire entrer « cette chose qui vole » dans la catégorie « pigeon». L’inférence qui en résulte a de possibles chances d’être vraie.

Au fur et à mesure de la structuration des concepts chez l’enfant, et notamment grâce au mécanisme d’assimilation-accommodation décrit par Piaget, mais aussi aux verbalisations des adultes qui confirmeront ses hypothèses, l’enfant va accumuler des expériences sur les objets et leurs relations et donc sur les concepts. Le mode de pensée par analogie tendra à devenir de plus en plus proche de la réalité : le raisonnement prendrait probablement ensuite la forme de l’induction. Celle-ci renvoie à stade plus avancé et plus « rigoureux » de l’analogie : elle serait la conséquence de la mise à l’épreuve par les faits des premières hypothèses. Après avoir confronté ses hypothèses à la réalité grâce aux schèmes d’action, ayant donc davantage d’éléments à sa disposition, l’enfant va pouvoir généraliser ses premiers concepts et donner plus de poids à ses premières hypothèses.

Exemple : Cette chose qui vole a des ailes. Or, cette chose qui vole est un pigeon. Donc tous les pigeons ont des ailes.

Ici, le concept de pigeon est déjà un peu plus construit vu qu’il apparaît en deuxième position du raisonnement (et non à la fin comme lors de l’abduction), ce qui permet ensuite la formulation d’ une hypothèse plus réaliste et plus objective. L’inférence qui en résulte a de plus grandes chances d’être vraie.

Enfin, avec la déduction, l’enfant arriverait au moment où il serait capable de mettre en relation les différents concepts qu’il a élaborés, prouvant que son raisonnement a atteint la capacité à généraliser.

Exemple : Tous les pigeons ont des ailes. Or, cette chose qui vole est un pigeon. Cette chose qui vole a des ailes.

Ici, le concept de pigeon apparaît en premier, prouvant que ce concept est plus structuré qu’auparavant. L’inférence qui en résulte est forcément vraie.

Toujours selon Naccache, « il apparaît assez probable que la déduction soit spécifique à la conscience-du moins lorsqu’elle implique un enchaînement d’étapes de raisonnement successives-, tandis que l’induction et l’abduction peuvent être réalisées inconsciemment ». D’après Peirce, l’abduction pourrait être utilisée comme un outil de créativité, dans la mesure où elle vise à rapprocher des éléments qui n’ont a priori pas grand chose à voir les uns avec les autres: l’abuction laisse une place à l’intuition et à l’imagination davantage que l’induction et la déduction.

Quand la conscience joue à cache-cache avec le cerveau

Si l’esprit reconstruit en permanence les concepts qu’il utilise par le procédé de l’analogie, qui constitue en la comparaison entre plusieurs concepts, et qui se rapproche de la métaphore, on peut s’autoriser, avec le neurologue et chercheur en neurosciences Lionel Naccache, à penser que l’être humain utilise le processus de l’analogie à un autre niveau : celui de la construction du sens de son histoire personnelle.

Si l’esprit reconstruit en permanence les concepts qu’il utilise par le procédé de l’analogie, qui constitue en la comparaison entre plusieurs concepts, et qui se rapproche de la métaphore, on peut s’autoriser, avec le neurologue et chercheur en neurosciences Lionel Naccache, à penser que l’être humain utilise le processus de l’analogie à un autre niveau : celui de la construction du sens de son histoire personnelle.

Bien qu’aucune correspondance cérébrale n’ait été mise en évidence pour justifier cette théorie, Lionel Naccache pense que c’est au travers de la construction permanente d’une narration (ou fiction ou interprétation) que le cerveau fonctionne sur le plan psychologique, et non sur le plan neuronal ! Naccache reconnaît à Freud le mérite d’avoir décrit avec force détails et beaucoup de finesse un nouveau continent de la pensée (la conscience) , tout en s’étant trompé de nom ! Alors que Freud pensait avoir découvert l’inconscient, Naccache pense qu’au contraire, le père de la théorie de l’inconscient a décrit mieux que personne le fonctionnement… de la conscience. Freud pensait que l’inconscient est caractérisé essentiellement par sa composante narrative et fictionnelle. Naccache pense en réalité que cette composante narrative est la caractéristique essentielle du fonctionnement de la conscience (la « fiction est la seule réalité possible dans notre vie psychique « )… parce que le langage sous forme de narration y est omniprésent !

Ainsi, l’inventeur de la psychanalyse jouerait pour ce chercheur en neurosciences un rôle fondamental dans la théorie de la conscience. Naccache affirme que chez chacun d’entre nous, et non pas seulement chez les patients analysés, est à l’oeuvre un mode de fonctionnement psychologique essentiel et vital sous forme de « processus interprétatifs conscients ». Ainsi, « chaque minute de notre vie consciente se traduit en interprétations que nous ne cessons d’élaborer. Vous attendez quelqu’un qui est en retard à un rendez-vous ? Immédiatement, des scénarios qui vous permettent d’envisager les causes de son retard sont joués sur la scène de votre conscience : son réveil n’a pas sonné, une panne de voiture, un embouteillage monstre, un accident, un décès soudain… » ? La conscience fonctionnerait sur le mode de la narration, de la fabrication d’histoires (storytelling). L’essentiel n’est pas que cette narration corresponde à la réalité objective, mais que le sujet y croie sincèrement : c’est là sa réalité psychique. Pour moi, quand Naccache affirme que nous construisons des fictions à chaque moment, ce n’est pas pour dire que nous fabulons, que nous racontons des mensonges. Notre mémoire autobiographique, notre « propre histoire », peut se voir comme un récit qui contient ses références dans l’espace et dans le temps, ainsi que ses émotions propres. Exemple : Je m’appelle R., je suis née à Paris et j’y ai passé une enfance heureuse … Je suis attachée à certaines valeurs comme le respect, l’amitié etc… J’ai vécu tel événement qui m’a marquée, … etc. La mémoire sémantique peut elle aussi être rattachée à une narration, une croyance, une fiction… dans la mesure où les circonstances de l’apprentissage de nos connaissances en mémoire sémantique sont toujours ancrées dans une communauté sociale, vectrice elle aussi de croyances et de valeurs particulières (l’école, la famille, les auteurs de livres…).

Pour Naccache c’est à partir de nos fictions conscientes, auxquelles nous croyons, qu’est fondée la possibilité de notre libre-arbitre. L’auteur l’explique ainsi : « Ces fictions sont des fictions. Pourtant, comme le sujet y croit, il devient alors capable de sélectionner parmi ses pensées et ses actions possibles celles qui lui semblent s’accorder au mieux avec ses propres scénarios. Autrement dit, ce qui n’est au départ qu’une fiction dépourvue de la moindre valeur pour décrire la causalité mentale de la vie du sujet, finit par posséder une valeur causale du fait même qu’en y adhérant le sujet va prendre telle décision plutôt que telle autre ». C’est en fonction de son système de valeurs que le sujet va agir, et qu’il va finalement faire usage de sa « conscience morale »… Finalement, le fonctionnement conscient n’est pas si rationnel que cela puisqu’il repose sur la création permanente de « fictions-interprétations-croyances » qui donnent du sens à notre vie, et sans lesquelles nous ne pourrions pas agir ni donner corps à notre liberté.

On voit bien que la conscience, pour Naccache, est ici essentiellement envisagée comme une composante verbale, indissociable du langage. A l’inverse, Damasio est convaincu que la conscience est d’abord prélangagière, liée à la présence de marqueurs somatiques (ajustements corporels liés aux stimuli, émotions). En effet, les patients présentant une lésion de l’hémisphère gauche et souffrant d’aphasie sont tout à fait conscients de leur existence et du monde, et sont tout à fait capables d’exprimer leurs émotions, ce qui est le signe de la présence d’une « conscience-noyau ». La conscience décrite par Naccache pourrait alors s’apparenter à la « conscience-étendue » de Damasio qui, contrairement à la « conscience-noyau » prélangagière, fonctionne principalement sur le mode langagier.

L’espace de travail global conscient

Que se passe-t-il au niveau cérébral ? Si Lionel Naccache n’a pas retrouvé de trace des fictions-interprétations-croyances qui habitent notre vie psychologique consciente en permanence, il a tout de même pu détecter la présence de l’inconscient dans le cerveau…

Comment prenons-nous conscience de quelque chose ? Selon Naccache, le mécanisme de prise de conscience d’un stimulus réside dans l’activation d’un très grand nombre de neurones de façon simultanée. Ces neurones feraient partie de ce qu’il a nommé « l’espace de travail global conscient ». Ce vaste réseau neuronal, connecté en permanence à d’innombrables autres petits réseaux neuronaux, serait le reflet cérébral de notre conscience : ce dont nous avons conscience à un instant « t ». Les régions anatomiques associées à ce réseau neuronal sont vastes et non clairement déterminées. Cependant, l’auteur précise que « certaines régions cérébrales seraient plus riches en neurones appartenant au réseau global que d’autres. Ainsi le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, mais également certaines régions des cortex pariétal et temporal et des noyaux thalamiques seraient particulièrement denses en éléments constitutifs de l’espace de travail global. »

De façon intéressante, ce réseau de la conscience serait davantage activé par ce que l’on connaît déjà (exemple de notre prénom, auquel on réagit même lorsqu’il y a des bruits de conversation autour de nous) et par ce qui fait sens pour nous. Ainsi, lorsque nous sommes absorbés par la lecture d’un roman, nous n’avons même plus conscience d’entendre les paroles qui proviennent de la télévision… Selon Naccache, se déroule dans le cerveau une lutte incessante pour la conscience : seules les informations capables d’activer ce fameux « espace de travail global» seront dignes d’accéder à notre conscience ! On constate donc que les stimuli externes contribuent bien à faire émerger la conscience dans le cerveau… à condition que celui-ci soit disponible pour les accueillir ! Sans la réalité extérieure, pas de conscience mais sans la disponibilité attentionnelle, pas de conscience non plus: nous choisissons de donner du sens à ce qui nous intéresse !

Des représentations abstraites inconscientes

Naccache a montré par ses expériences sur le cerveau que l’inconscient existe bel et bien. Bien que le fonctionnement narratif décrit au niveau psychologique n’ait pas (encore?) été mis en évidence par l’imagerie cérébrale, la pensée inconsciente existerait à de hauts niveaux de représentation.

Dans une expérience menée en 2001, Naccache et Dehaene ont montré qu’il existait un traitement sémantique inconscient des nombres entiers au niveau du cortex pariétal. En présentant à des sujets des nombres de façon subliminale (sans qu’ils puissent les voir consciemment) les chercheurs ont enregistré une activation du sillon intrapariétal droit et gauche. Cette petite zone du cerveau située dans le cortex pariétal s’active spécifiquement lors du traitement sémantique des nombres (c’est le ‘sens du nombre’ dans le modèle du triple code de Dehaene), quelle que soit la présentation de celui-ci (en chiffres arabes ou en lettres).

Naccache et son équipe (2005) ont également réussi à montrer l’existence de riches représentations inconscientes au niveau du traitement de la signification des mots. L’expérience a consisté à présenter à trois patients épileptiques, dont l’amygdale était fonctionnelle, des mots. La moitié de ceux-ci étaient présentés de manière consciente de façon à ce que le sujet puisse rapporter qu’il les avait bien perçus, et l’autre moitié étaient montrée de manière à être perçue de façon subliminale (donc non consciente, les sujets ne pouvant pas rapporter qu’ils avaient vu les mots). Les sujets devaient ensuite catégoriser les mots présentés en deux catégories : agréable ou désagréable. Les chercheurs ont ensuite vérifié si l’amygdale, qui intervient après le traitement sémantique des mots et qui permet de leur donner une couleur émotionnelle (agréable ou désagréable) s’était activée dans les deux cas de figure (mots présentés de façon consciente ou subliminale). En effet, cette région du cerveau a montré une activation électrique aussi bien pour les mots vus consciemment que pour les mots vus inconsciemment ! Pour les auteurs de cette étude, il s’agit là d’une preuve que les mots présentés de façon subliminale ont été traités au niveau sémantique, puisqu’ils sont passés par l’amygdale qui leur a attribué une couleur émotionnelle, cette étape intervenant après le traitement purement sémantique.

Naccache et son équipe (2005) ont également réussi à montrer l’existence de riches représentations inconscientes au niveau du traitement de la signification des mots. L’expérience a consisté à présenter à trois patients épileptiques, dont l’amygdale était fonctionnelle, des mots. La moitié de ceux-ci étaient présentés de manière consciente de façon à ce que le sujet puisse rapporter qu’il les avait bien perçus, et l’autre moitié étaient montrée de manière à être perçue de façon subliminale (donc non consciente, les sujets ne pouvant pas rapporter qu’ils avaient vu les mots). Les sujets devaient ensuite catégoriser les mots présentés en deux catégories : agréable ou désagréable. Les chercheurs ont ensuite vérifié si l’amygdale, qui intervient après le traitement sémantique des mots et qui permet de leur donner une couleur émotionnelle (agréable ou désagréable) s’était activée dans les deux cas de figure (mots présentés de façon consciente ou subliminale). En effet, cette région du cerveau a montré une activation électrique aussi bien pour les mots vus consciemment que pour les mots vus inconsciemment ! Pour les auteurs de cette étude, il s’agit là d’une preuve que les mots présentés de façon subliminale ont été traités au niveau sémantique, puisqu’ils sont passés par l’amygdale qui leur a attribué une couleur émotionnelle, cette étape intervenant après le traitement purement sémantique.

Conclusion

D’où vient alors le « sens des choses » ?

D’une part, on peut dire qu’il est en partie issu de nos facultés conscientes : celles que l’on peut rapporter verbalement (d’après la définition de Naccache).

D’autres procédés sont également mis en œuvre. Le « sens des choses » serait d’abord élaboré au niveau de nos facultés perceptives : nos organes des sens organisent le monde dans un véritable acte d’attention qui diffère de l’acte d’ « entendement ». Cette définition est plus proche de la conscience envisagée par Damasio, qui n’a pas besoin du langage, mais du corps et de ses marqueurs somatiques.

Nos représentations sémantiques se construisent sous forme de mises en lien, de comparaisons et de métaphores (Pierce) : l’analogie conduit à la construction de concepts de plus en plus abstraits.

Avec Freud et Naccache, on apprend que la signification que nous élaborons de notre propre histoire relève de représentations non strictement rationnelles : notre pensée consciente fonctionne constamment sur le plan de la fiction-interprétation-croyance, du récit, qui devient croyance et support de notre liberté de penser… A noter : cette hypothèse intéressante n’a pas de corrélation au niveau cérébral !

Naccache et Dehaene nous révèlent enfin que la pensée peut bel et bien être inconsciente, tout en se révélant riche et abstraite : l’analyse sémantique de nombres et de mots subliminaux nous l’a montré.

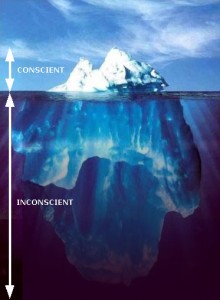

Ainsi nous avons vu que la création du sens et d’une pensée organisée va au-delà de la pensée consciente et du langage. La pensée transcende les frontières de la conscience et de l’inconscient. Ces deux pôles existent tous les deux dans le cerveau mais n’ont pas de localisation précise au niveau cérébral : les réseaux activés lors des processus conscients le sont également pour les processus inconscients ! La frontière entre conscient et inconscient ne serait-elle qu’une illusion ou une question de degré d’activation cérébrale ?

Labortho est aussi sur facebook !

Wow quel blog extraordinaire!! Merci de prendre le temps de partager vos lectures et réflexions. D’une étudiante d’orthophonie de 40 ans qui cherche à créer du sens en thérapie!!! 🙂 Bonjour de Sudbury en Ontario.

Merci pour ton commentaire ! Bienvenue sur mon blog 🙂